「ハドロン」とは

「ハドロン」とは素粒子・原子核物理の用語で「強い相互作用で結合した複合粒子」という意味です。身近な存在として、原子核を構成する陽子・中性子のようにクオーク3個から構成される粒子(バリオン)や、湯川博士の中間子論で有名なπ中間子のようにクオーク2個から構成される粒子(メソン)等があります。これらの強い相互作用を行う粒子を総称して「ハドロン」呼びます。

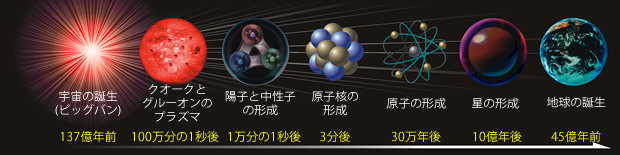

宇宙の歴史は、今から約137億年前の「ビッグバン」から始まったと考えられています。ビッグバン直後の宇宙はとても高温で、素粒子のクォークやグルーオンなどがスープのように動き回っている状態だったと考えられています。その後、宇宙の温度が徐々に冷えるに伴って、ハドロンからなる陽子や中性子が形成され、原子核、原子、そして今私たちの身の回りにあるような物質が形作られました。原子核や素粒子の研究は、物質の階層構造を奥深くにたどっていく道のり、つまり宇宙の歴史をさかのぼっていく研究であるとも言えます。

ハドロン実験施設とは

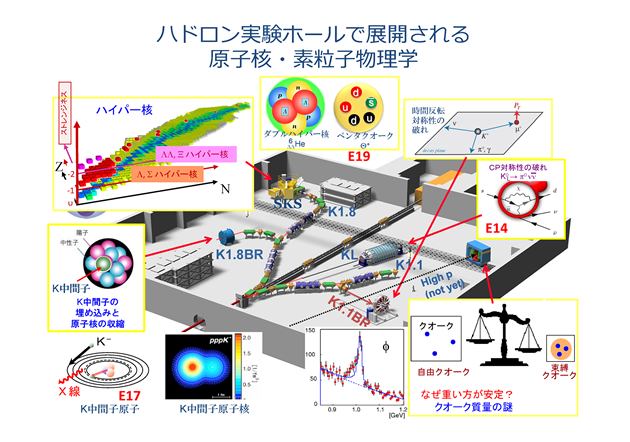

ハドロン実験施設は、物質を構成する究極の要素が何であるか、どのような力がそれらを結びつけているかといった、物質の根源が何であるかを極微のスケールで探究する施設です。その研究手段として、素粒子や原子核の状態を非常に精密に観測する方法や、未観測の現象を探したり、通常の自然界には存在しない非常に変った状態を作り、その性質を調べる方法などがあります。これらの研究をさらに推し進めるためには、大強度の粒子ビームが必要となります。大強度の一次陽子ビームから作り出される多彩な二次ビーム、あるいは一次陽子ビームそのものを使って原子核反応や素粒子崩壊などの様々な実験を行います。 二次ビームとしては、K中間子、π中間子、ハイペロン、ニュートリノ、ミュオン、そして反陽子のビームが利用できます。

ハドロン実験施設では、50GeVシンクロトロンより取り出された一次陽子ビームをハドロン実験ホールの二次粒子生成標的に照射し、生成したK中間子やπ中間子等の二次ビームを複数の実験エリアに輸送し、様々な実験を平行して行うことができまます。ハドロン実験施設は平成16(2004)年度から建設を開始し、平成21(2009)年1月に完成し、1月27日に最初のビーム取り出しを行いました。 その後、加速器から陽子ビームを受け入れる調整作業を経て、平成22(2010)年1月から本格的に二次ビームの供給を開始しています。

施設の稼働状況

新着情報

- 2025.10

- 大強度陽子加速器における原子核素粒子共同利用実験 審査委員会 (PAC)

[ 第41回委員会 2026年1月21日(水)-23日(金) ]