複数の量子ビーム施設で活動する産学施設連携アライアンスを結成

- 産業界における量子ビーム利用者の育成と産業利用成果の最大化を目指す -

量子ビーム分析アライアンス

総合科学研究機構

京都大学産官学連携本部

J-PARCセンター

日本原子力研究開発機構

概要

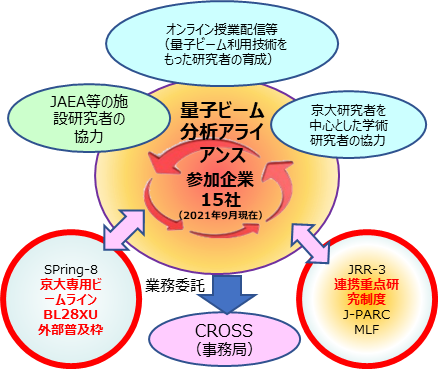

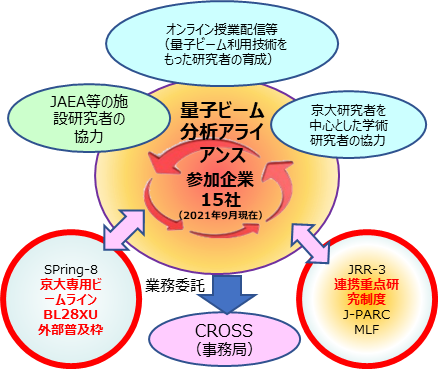

京都大学研究者を中心とした学術研究者、高分子・ソフトマター業界を中心とする産業界15企業 1) 、大型の量子ビーム施設の三者が連携し、産業界における量子ビーム利用者の育成と、多種の量子ビーム 2) を用いた産業利用成果の最大化を目指した産学施設連携組織「量子ビーム分析アライアンス 3) 」(代表:竹中幹人;京都大学化学研究所・教授)を結成いたしました。

「量子ビーム分析アライアンス」では、大型放射光施設「SPring-8 4) 」における京都大学専用ビームライン「BL28XU 5) 」、大強度陽子加速器施設 物質・生命科学実験施設「J-PARC MLF 6) 」および研究用原子炉「JRR-3 7) 」等の量子ビーム施設において、人材育成のための基礎科学に基づいた実地教育および産業界の共通課題解決のための量子ビーム利用技術の高度化の推進を行うことによって、量子ビームを用いたイノベーションの創出を目指します。そして、この新しい形の産学連携施設連携を強力に推進すべく、結成2年目に当たる2022年度には、「量子ビーム分析アライアンス」による寄附研究部門「量子ビーム研究部門」(仮)を京都大学に創設することを計画しています。

背景:産業界の量子ビーム利用における問題点

我が国には大型放射光施設「SPring-8」や大強度陽子加速器施設 物質・生命科学実験施設「J-PARC MLF」といった世界有数の量子ビーム施設が整備されています。これらには多額の国費が投入され、日々多数の学術成果が創出されています。施設の運用開始以来、産業界もまた積極的にこれらの量子ビーム施設を利用しており、産業利用割合は世界に比べても突出して高いという特徴があります。しかし、産業における革新的なイノベーションが施設発信で創出された例が少ないという問題があります。この原因の一つが、産業界における優秀な量子ビーム研究者の不足です。量子ビームを用いたイノベーションの創出には、複数の量子ビーム施設を横断的に利用することが不可欠ですが、そのようなことのできる人材は多くありません。この量子ビーム科学に関わる人材の不足は産業界だけの問題ではなく、施設側、学術界にとっても深刻な問題になってきています。また、他の原因として、複数の量子ビーム施設をオンデマンドで円滑に使用することを可能とする横断的な仕組みの欠如があります。具体的には、複数の量子ビーム施設を横断的に使用する場合に、各施設での利用の仕組みが異なり手続きも煩雑であることが、迅速な研究開発の妨げの一因になっています。これを解決するためには、ワンストップで複数の量子ビーム施設を横断的に使用するための仕組みを作る必要があります。

量子ビーム分析アライアンスの意義

これらの諸問題を解決して、量子ビームを用いた優れた産業利用成果の創出を行うために、京都大学研究者を中心とした学術研究者および高分子・ソフトマター業界を中心とする産業界15企業、それに施設側として総合科学研究機構(CROSS)および日本原子力研究開発機構(JAEA)が産学施設連携組織「量子ビーム分析アライアンス」を設立いたしました。この「量子ビーム分析アライアンス」は、SPring-8の京都大学専用ビームライン「BL28XU」外部普及枠 8) や中性子実験施設であるJ-PARC MLF、JAEAの研究用原子炉JRR-3での連携重点研究制度 9) を利用し、「産業界の量子ビーム利用者の育成と、複数施設のワンストップ利用の仕組みの構築により、量子ビームの産業利用成果を最大化する」こと目指します。具体的には、以下のようなことを実施していきます。

1) 参加企業内に量子ビーム利用技術をもった研究者を育成する

・定期的なオンライン授業による量子ビーム科学教育

・共同実験を通じた実験・解析方法の指導、各社ごとの共同研究

・共通化・標準化された実験環境・解析技術の提供

・アライアンスメンバー(大学教員、施設関係者)への技術相談

2) 複数の量子ビーム施設をワンストップで利用の仕組みの構築

・必要に応じて複数の量子ビーム施設を使用するためのビームタイムの確保

・各施設への利用申請・機密保持等の利用手続きの簡略化

また、「量子ビーム分析アライアンス」は、これらの活動の展開のために総合科学研究機構(CROSS) 新事業展開部に事務局を置くことで、複数の施設をまたいだ活動を円滑に進めていきます。

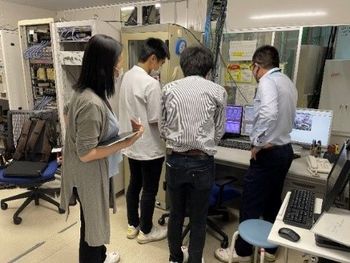

「量子ビーム分析アライアンス」では、2021年度フィージビリティ期間としてすでにJ-PARC MLFにおける中性子反射率測定の共同実験、および技術研修を実施しており、参加企業メンバーの量子ビーム利用技術習得を目指した活動を行いました。オンライン授業の配信も始めております。そして、2022年度に「量子ビーム分析アライアンス」による寄附研究部門「量子ビーム研究部門」(仮)を京都大学に創設することを計画しており、現在、京都大学産官学連携本部と連携しその準備を進めています。

写真. J-PARC MLFのビームラインBL16を使って本年6月に開催された共同研究・共同研修の模様

用語解説

注1) 15企業

2021年度参加企業は、以下の15社です。

一般財団法人化学物質評価研究機構、株式会社クラレ、JSR株式会社、住友ベークライト株式会社、住友ゴム工業株式会社、DIC株式会社、株式会社東ソー分析センター、TOYO TIRE株式会社、株式会社東レリサーチセンター、日産化学株式会社、株式会社日東分析センター、日本ゼオン株式会社、三井化学株式会社、三菱ケミカル株式会社、株式会社メニコン

注2) 量子ビーム

量子ビームとは、電子、中性子、陽子、光子などの粒子と波の性質をあわせ持った量子が細く、平行に真っ直ぐ揃うビーム状の流れです。量子ビームは、原子や分子のスケールで、物質の構造や機能の観察、微細なスケールでの材料の加工、病気の治療などに使われています。

注3) 量子ビーム分析アライアンス

注4) 大型放射光施設「SPring-8」

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援はJASRIが行っています。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われています。

注5) SPring-8京都大学専用ビームライン「BL28XU」

SPring-8京都大学専用ビームライン「BL28XU」は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)実施の、先端蓄電池基盤技術に関する研究開発プロジェクトの中核研究機関である京都大学産官学連携本部が、SPring-8に設置した専用ビームラインです。BL28XUでは、例えば、蓄電池反応を時間分解能と位置分解能を併せ持つX線回折やX線吸収微細構造法を用いてその場分析することが可能です。

注6) 大強度陽子加速器施設 物質・生命科学実験施設「J-PARC MLF」

日本原子力研究開発機構と高エネルギー加速器研究機構が共同で建設した複合施設(J-PARC)の一つ。加速器を使って光速に近いエネルギーに加速されたプロトンビームを水銀ターゲットにぶつけて発生させた中性子を利用して、さまざまな学術研究や産業利用がおこなわれています。

注7) JRR-3

日本原子力研究開発機構が保有する研究用原子炉施設です。原子炉内での核反応により発生した中性子を利用して、さまざまな学術研究や産業利用がおこなわれています。2011年の東日本大震災以後長らく停止していましたが、2021年2月より再稼働し、7月より供用運転を再開しました。

注8) BL28XU外部普及枠

令和3年度より、京都大学産官学連携本部は、共用促進法の趣旨等を踏まえ、BL28XUについて、NEDO並びに理化学研究所及びJASRIとの協議に基づき、ビームタイムの一部を対象とする外部普及枠を設けました。BL28XUの更なる有効利用を図ると共に、量子ビームに関する技術普及・人材育成及び量子ビーム応用研究領域における我が国の研究開発基盤の強化の一翼を担い、もって科学技術の振興及びイノベーションの創出に寄与することを企図しています。京都大学産官学連携本部と量子ビーム分析アライアンスは、BL28XU外部普及枠の利用に関し令和3年7月13日付けで協定を締結しています。

注9) 連携重点研究制度

日本原子力研究開発機構、大学、量子科学技術研究開発機構が中核となり、民間企業等の参加を募って有機的な連携を図り、保有する人的資源や先進的研究施設・設備等の物的資源、及び外部資金を効果的に活用することにより、原子力の分野における科学技術振興に寄与し、社会的に有益な研究を重点的・効率的に遂行するための研究制度。

お問い合わせ先

< 研究等に関するお問い合わせ >

竹中幹人(タケナカ ミキヒト)

京都大学化学研究所 教授

TEL:0774 -38 -3140

FAX:0774 -38 -3146

E-mail:takenaka[at]scl.kyoto-u.ac.jp

< 連携重点研究制度に関するお問い合わせ >

阿部一英(アベ カズヒデ)

日本原子力研究開発機構 研究連携成果展開部 産学連携戦略室

(10月1日より日本原子力研究開発機構 JAEAイノベーションハブ オープンイノベーション推進課)

TEL:029 -282 -6260

E-mail:abe.kazuhide[at]jaea.go.jp

< 報道に関するお問い合わせ >

量子ビーム分析アライアンス事務局

総合科学研究機構(CROSS)

新事業展開部 広報担当

TEL:029 -219 -5310 内線 4501,4503

FAX:029 -219 -5311

E-mail:qb_alliance[at]cross.or.jp

総合科学研究機構(CROSS)中性子科学センター

利用推進部 広報担当

TEL:029 -219 -5310 内線 3709,3705

FAX:029 -219 -5311

E-mail:press[at]cross.or.jp

京都大学産官学連携本部

産業・国際連携開発部門 BL28XU外部普及枠担当

E-mail:kyoto_bl28xu_admin[at]mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

J-PARCセンター

広報セクション

TEL:029 -284 -4578

FAX:029 -284 -4571

E-mail:pr-section[at]j-parc.jp

※上記の[at]は@に置き換えてください。